Главная Клуб Темы Клуба

Исторические Факты

Первая Водолазная школа Российской империи

Фото из разных источников

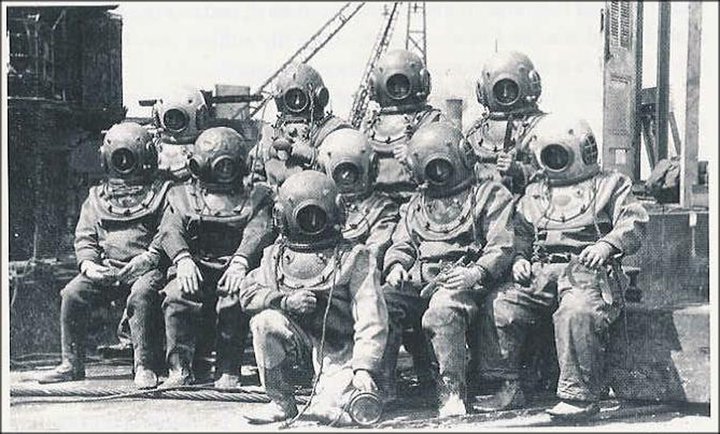

Потребность в создании специализированных подразделений для проведения водолазных работ российский флот стал осознавать еще в период Крымской войны.

После освобождения Севастополя было необходимо поднимать орудия с затопленных кораблей, вести другие подводные работы. Кроме того, во второй половине XIX в. происходило дальнейшее развитие минного дела в военно-морском флоте, что требовало формирования специальных подразделений, способных проводить подводные работы по разминированию.

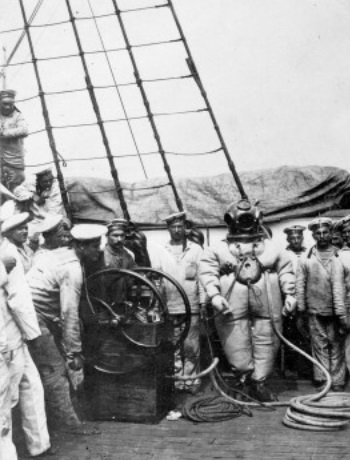

В 1861 г. в составе российского военно-морского флота появились первые водолазы. Однако еще на протяжении двадцати лет после введения штатных должностей водолазов в составе корабельных экипажей, подготовка специалистов по подводным работам не носила централизованного характера. На каждом корабле таких специалистов отбирали из числа добровольцев и готовили весьма поверхностно.

Между тем, дальнейшее усложнение морского дела требовало и совершенствования подготовки водолазов, которую все труднее было осуществлять непосредственно на кораблях. В конечном итоге и было принято решение о создании Кронштадтской водолазной школы, которая открыла двери для первого набора будущих покорителей глубин в 1882 году.

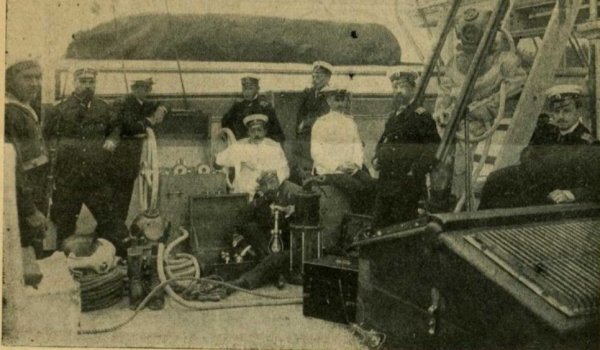

Основателем школы был капитан 1 ранга Владимир Павлович Верховский (1837-1917, на фото), командовавший императорской яхтой «Ливадия» и руководивший Минным Офицерским классом, а позже (1904 г.) дослужившийся до адмиральского звания, а непосредственным начальником школы назначили капитан-лейтенанта А.Г. Леонтьева. Затем школой заведовал Павел Степанович Бурачек.

В 1885 году начальником Кронштадтской водолазной школы был назначен капитан-лейтенант Николай Михайлович Оводов (1840-1909), внесший колоссальный вклад в развитие этого уникального учебного заведения. Именно в годы руководства Оводова, находившегося на посту заведующего школой более десяти лет, учебное заведение в Кронштадте приобрело всемирную известность и стало центром притяжения моряков со всего мира, желавших получить водолазную квалификацию.

27 марта 1888 г. было официально утверждено «Положение о водолазной школе и партии», регламентировавшее порядок деятельности школы, которая, кстати, к этому времени уже шесть лет как осуществляла свою учебную деятельность. В задачи водолазной школы входила подготовка специалистов – водолазов из числа нижних чинов, а также офицеров для руководства водолазными работами. Обычно переменный личный состав школы насчитывал несколько десятков нижних чинов, учившихся на водолазов, и несколько офицеров, проходивших подготовку для руководства водолазными работами.

Для того, чтобы поступить в Кронштадтскую водолазную школу, офицеры и нижние чины проходили строгий медицинский осмотр, призванный отобрать лишь физически крепких и полностью здоровых людей, способных к сложному труду водолаза. Каждый год до 15 сентября в школу назначались курсанты из числа нижних чинов младших сроков службы.

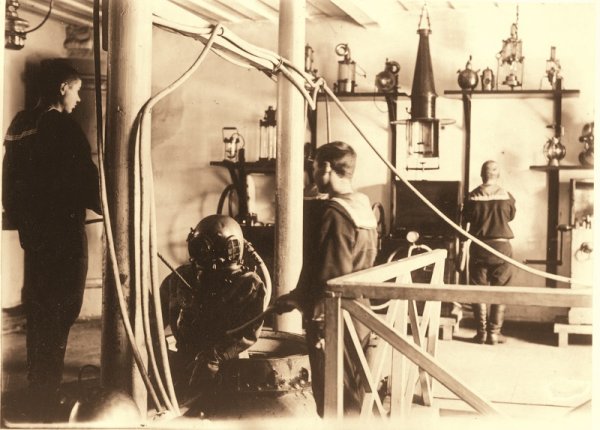

Офицеры, которые изъявляли желание получить водолазную подготовку, должны были подать рапорт командованию. Курс обучения в школе был рассчитан на один год и проходил зимой в помещении учебного заведения, а летом – на особом блокшиве, который назначался в плавание для водолазной партии.

Кроме теории водолазных работ, в школе проводились тренировочные занятия по спускам в специальный бассейн, установленный в здании учебного заведения. Офицеров и нижних чинов учили раздельно – здесь также соблюдалась строгая сегрегация, присущая царской армии и флоту.

При этом программа подготовки офицеров и нижних чинов по водолазной специальности была практически идентичной, хотя нижним чинам кроме специальных дисциплин также преподавались и общеобразовательные – грамматика, арифметика.

В подготовке офицеров делался особый акцент на теоретические аспекты водолазных работ и на изучение медицинских аспектов водолазного дела, в частности – влияния водолазных работ на здоровье человека. От офицеров, получивших водолазную подготовку, требовались навыки осмотра затонувшего судна, зарисовки места работ, составления схематического чертежа, составления плана работ. Для нижних чинов в практической сфере подготовки упор делался на проведение подводных такелажных работ, демонтаж частей судна.

Помимо преподавателей, из числа наиболее способных учеников назначались «указатели» на каждые пять курсантов. В задачи «указателей» входила помощь преподавателям и наблюдение за занятиями и поведением обучающихся нижних чинов. Каждый год, с 15 марта по 15 апреля, в Кронштадтской водолазной школе проводились экзамены офицеров и нижних чинов и лишь успешно сдавшие испытания допускались к практическому плаванию. После практического плавания в августе проводились экзамены по практическим занятиям, после чего успешно сдавшим испытания присваивалась квалификация водолаза и они получали возможность продолжить службу на флоте уже в новом качестве.

Практические занятия, как мы отметили выше, проводились в специально сформированной Водолазной партии. После создания школы в нее получили назначения десять офицеров и 64 ученика - нижних чина, а также доктор, шкипер, два вольнонаемных водолаза и 14 нижних чинов постоянного состава, среди которых были минеры, вахтенные матросы и машинисты.

Примечательно, что среди назначенных в Водолазную партию офицеров были и преподаватели, и те, кто только собирался приобрести водолазную специальность. В отличие от жесткого отделения от нижних чинов, между офицерами – преподавателями и офицерами – учениками различия были минимальны – последние скорее воспринимались как «младшие научные сотрудники», осваивавшие под руководством старших товарищей премудрости водолазного дела. В 1882 г. Водолазная партия стала практиковать спуски под воду в бухте Перно, в 8 милях от города Ловиза (ныне – Ловииса).

В 1885-1886 гг., уже во время руководства школой Оводова, в качестве места постоянной дислокации Водолазной партии был выбран город Бьеркэ (ныне – Приморск Ленинградской области). весной 1885 г. Водолазная партия получила специальное учебное судно блокшив «Гиляк».

В 1886 г. было вдвое увеличено число учебных часов в водолазной школе, а количество тренировочных спусков во время летней практики на блокшиве перевалило за тысячу. Водолазы погружались на максимальную глубину 12 саженей, однако никаких учебных работ при этом не проводилось. От будущих водолазов требовалось лишь тщательное освоение водолазного снаряжения. Но с каждым годом нарастали и сложность учебной программы, и практическая ориентированность занятий.

К началу ХХ в. водолазы, выпускаемые Кронштадтской школой, уже принимали самое активное участие в поиске и подъеме затонувших кораблей. В это время школа получила широкую известность и за пределами Российской империи, превратившись в мировой центр исследований в области водолазного дела и подводной физиологии. В 1889 г. выпускник школы мичман Е.В. Колбасьев изобрел водолазную помпу, значительно превосходившую зарубежные аналоги, электрический подводный светильник, придумал схему организации телефонной связи с водолазом, находящимся под водой. Еще один «кронштадтец» капитан 2 ранга М.К. Шульц изобрел подводный миноискатель и вместе с известным всему миру изобретателем радио А.С. Поповым создал проект телефонной водолазной станции.

Больших успехов достигли российские водолазы и в деле погружения на глубину – так, если иностранные специалисты в то время погружались в крайнем случае на 20-23 метра, то русский водолаз Коротовский смог в 1894 г. погрузиться на глубину 64 метра.

В 1896-1905 гг. Кронштадтской водолазной школой руководил ее же выпускник Анатолий Алексеевич Кононов (1856-1944), которого сменил известный изобретатель и также выпускник школы Макс Константинович фон Шульц (1870-1917), остававшийся на этой должности до своей скоропостижной смерти в 1917 году.

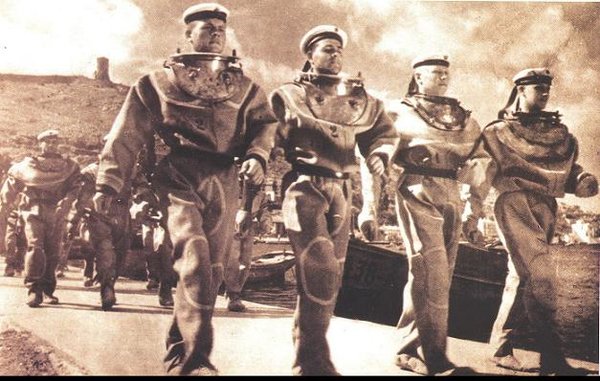

Морской водолазный техникум ЭПРОНа

Еще до возникновения ЭПРОНа в Севастополе, в 1917 году была создана Мариинская спасательная станция «Марпартия» для подъема затонувшего в Севастопольской бухте 7 октября 1916 года линкора «Императрица Мария».

В основу работ по подъему такого крупного корабля был положен проект известного ученого-кораблестроителя академика А.Н. Крылова. В марте 1918 года линкор был поднят. Не удалось тогда поднять четыре артиллерийские башни главного калибра, весом 860 тонн каждая, которые во время опрокидывания корабля вывалились из своих оснований и зарылись в илистый грунт. В 1930—1933 гг. эпроновцы подняли эти башни. Руководил подъемом начальник севастопольской партии ЭПРОНа (с 1930 г.) Н.А. Максимец, а водолазные работы возглавлял один из старейших специалистов водолазного дела Феоктист Андреевич Шпакович. Он участвовал также в подъеме минного транспорта «Буг», затопленного в Южной бухте во время ноябрьского вооруженного восстания 1905 года, и турецкого крейсера «Меджидие», подорвавшегося под Одессой. Этот энтузиаст водолазного дела провел под водой свыше 10 000 часов (больше года!). Он стал первым начальником водолазных курсов, открытых в 1924 году в Балаклаве. Курсы размещались в здании бывшей гостиницы «Гранд-отель».

16 мая 1931 года постановлением Коллегии Наркомвода, водолазная школа, преобразованная из курсов, была реорганизована в Военизированной морской водолазный техникум ЭПРОНа, — единственный в стране. В 1932 году для техникума построили здание, сохранившееся до наших дней, а в конце 1939 года — по проекту В.К. Ретлинга — клуб ЭПРОНа. По проекту этого же архитектора построили и жилой дом для эпроновцев.

В техникуме не только готовили кадры для водолазных работ — он стал центром научно-исследовательских и испытательных работ, связанных с освоением больших глубин и разработкой новой подводной техники.

В Балаклавском водолазном техникуме читал лекции выдающийся ученый, инициатор подводных археологических исследований профессор Рубен Абгарович Орбели. Он предложил использовать ЭПРОН в исследовании прибрежной полосы моря с целью обнаружения и изучения портовых сооружений древних гаваней, подъема исторических реликвий, укрепления берегов для сохранности памятников древности.

Эпроновцы приступили к подводным раскопкам 5 августа 1937 года. Они начали обследование Херсонеса, Балаклавы, Ольвии (в устье Буга), Тарханкута, Феодосии, Коктебеля, Керчи. Этим было положено начало гидроархеологии (169). Брат профессора академик Леон Абгарович Орбели также тесно связан с ЭПРОНом. Изучая физиологию и профессиональную гигиену водолазов, он неоднократно бывал в Балаклаве.

Продолжались работы по поднятию затонувших судов. На Черном море эпроновцы подняли девять подводных лодок, затопленных в 1919 году во время интервенции: «Пеликан», «Карп», «Орлан», «Судак», «Лосось», «Кит», «Налим», «АГ-21», «Краб», С 1925 по 1940 год были подняты затопленные под Новороссийском корабли Черноморской эскадры: эсминцы «Калиакрия», «Сметливый», «Стремительный», «Лейтенант Шестаков», «Гаджибей», а также две башни линкора «Свободная Россия».

14 августа 1929 года постановлением Президиума ЦИК СССР, ЭПРОН был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Только на Черном море к началу Великой Отечественной войны было поднято более ста боевых кораблей, общим водоизмещением около 60 тысяч тонн.

К концу 1931 года отдельные группы эпроновцев создали на всех морях Союза. Главное управление ЭПРОНа находилось в Ленинграде. Издавались журнал «Эпрон» и газета «Эпроновец».

22 июня 1941 года ЭПРОН вошел в состав Военно-Морского Флота, а с 1942 года стал именоваться Аварийно-спасательной службой Военно-Морского Флота (АСС ВМФ).

12 июля 1941 года приказом начальника гарнизона г. Севастополя генерал-майора П.А. Моргунова из учащихся техникума сформировали батальон морской пехоты, в ноябре 1941 года, техникум перевели в Астрахань, затем, в 1942 году, — на Байкал.

Боевая деятельность эпроновцев в Севастополе началась с участия в борьбе с неконтактными минами, которые фашистские летчики сбрасывали в бухты и на фарватер. С риском для жизни водолазы подняли ряд мин. Это позволило разгадать секретное оружие гитлеровцев и научиться бороться с ним. Севастопольскую группу эпроновцев возглавлял С.Я. Шах, военком — М.У. Кокидько, с декабря 1941 года — Г.И. Варивода, военком В.Ф. Лунев. Водолазы участвовали в снятии корабельных орудий с затонувшего крейсера «Червона Украина», оказали помощь пострадавшим эсминцам «Совершенный» и «Беспощадный», танкеру «Серго Орджоникидзе», транспорту «Серов».

22 сентября 1941 года у Тендеровской косы экипаж спасательного судна «Юпитер» под командованием В.А. Романова целый день боролся за живучесть пострадавшего теплохода «Молдавия». Гитлеровцы сбросили на спасатель около 200 бомб. Аварийно-спасательная группа судна под руководством старейшего эпроновца Михаила Федоровича Чехова и вся команда действовали самоотверженно. Теплоход, выброшенный на отмель, спасти стало невозможно. И только тогда «Юпитер», взяв на буксир водолазный бот и плавмастерскую, возвратился в Севастополь.

31 октября 1941 года экипаж спасательного судна «Шахтер» возвращался с боевого задания. Увидев, что вражеская авиация бомбит Евпаторию, командир спасателя старший лейтенант П.И. Крысюк решил идти в евпаторийский порт для оказания помощи находившимся там судам. Умело маневрируя, создав дымовую завесу, они прикрыли разгружавшиеся суда. Фашистские самолеты обрушили на маленькое суденышко шквал смертоносного груза, обстреливали его из пулеметов. Неравная борьба шла несколько часов. Экипаж «Шахтера» потерял командира и половину личного состава. С наступлением темноты «Шахтер» под командованием штурмана И.Г. Романенко взял курс на Севастополь. Когда спасатель пришел в базу, на его корпусе насчитали свыше 400 пробоин, из них около 40 — ниже ватерлинии. 2 ноября эпроновцы похоронили погибших товарищей.

О героизме эпроновцев напоминает небольшой скромный памятник, установленный на Кады-койском кладбище.

Эпроновцы выполняли свой долг до последнего дня обороны Севастополя. На ботах «Надежда» и «ВМ-2» они вырвались из огненного кольца, но, имея только шлюпочный компас, сбились с курса и оказались в Турции. Через месяц, с помощью советских дипломатов, им удалось добиться возвращения на родину.

За годы войны эпроновцы Черноморского флота подняли 675 кораблей и судов общим водоизмещением 315 387 тонн, сняли с мели 298 судов, оказали помощь 144 аварийным судам. Большой объем судоподъемных работ был проведен после освобождения Севастополя в мае 1944 года. Разминировав бухты, водолазы подняли эсминцы «Быстрый» и «Совершенный», восемь барж, гидрографическое судно «Горизонт», трофейный плавдок с находившимся в нем теплоходом «Эрцгерцог Карл», теплоход «Грузия». С большими трудностями спасатели подняли крейсер «Червона Украина», затонувший у Графской пристани на глубине 13—16 метров. Под днищем корабля водолазам пришлось промыть 24 туннеля для заводки в них подъемных стропов. Подъемные работы заняли более двух лет.

Водолазы АСС, выполняя свой воинский долг, всегда приходят на помощь попавшим в беду. В 1955 году они спасали моряков «Новороссийска» (бывший итальянский корабль «Джулио Чезаре»), переданный Советскому Союзу по репарации после окончания Второй мировой войны в феврале 1949 года он затонул от взрыва 29 октября в Севастопольской бухте, на том самом месте, где в 1916 году погиб линкор «Императрица Мария».

В августе 1957 года трое суток боролись водолазы за жизнь экипажа подводной лодки М-351, затонувшей на внешнем балаклавском рейде, и вышли победителями.

31 августа 1986 года вблизи Новороссийска потерпел аварию и затонул пассажирский пароход «Адмирал Нахимов». Водолазы и другие специалисты КЧФ несколько суток боролись за жизнь людей, проявив исключительную выносливость и мужество.

Служба особого назначения продолжает умножать героические дела эпроновцев.

В.Г. Шавшин. «Балаклава. Исторические очерки», krimoved-library.ru

Водолаз-маяк. Балаклавская бухта

В Балаклавской бухте на новой набережной на одном из причалов есть памятник «Водолаз-маяк».

Автор проекта московский художник Леонид Тишков, рассказывал:

– Я обнаружил описание этой удивительной и авангардной идеи в Книге писем советского скульптура Веры Игнатьевны Мухиной.

В 37-м году она пишет начальнику ЭПРОН Фёдору Крылову о том, что хорошо было бы установить в Балаклаве маяк в форме водолаза вышиной в 30-40 метров из нержавеющей стали (на такую задумку потребовалось бы 100 тонн стали!).

Позже встречаем ещё одну запись: «Около Балаклавы есть место, где требуется маяк. Я хочу сделать этот маяк в виде водолаза, вышиной в 80 метров».

Я попытался представить, каким бы Вера Игнатьевна сделала своего водолаза, отчасти взяв за основу проект памятника Владимиру Загорскому.

Так на балаклавском причале и засветился водолаз-маяк. Конечно, не из нержавеющей стали. Конечно, и не восьмидесяти-, и не тридцатиметровый (эпоха Мухиной и возможности той империи давным-давно канули в Лету).

Зато макет, созданный из дерева, лака, пены и других «простых» материалов, кажется ближе и человечнее, чем величественные, но абсолютно недосягаемые на своём постаменте «Рабочий и колхозница».

Может, потому, что в нём, в новом водолазе, всего три метра. Или потому, что он уютно сияет в вечернем воздухе, как крохотный светлячок, не претендуя заслонить, перевесить, раздвинуть горы или взгромоздиться на берегу бухты исполинским истуканом (актуально для Балаклавы, не правда ли?).

А может, всё дело в том, что сделан он был в мастерской любимейшего скульптора нашего города, Станислава Чижа, его дочерью Яной и Александром Кудриным, ассисентом, с которым Чиж работал 15 лет.

– Мы уже беседовали с профессионалами: лучше всего изваять этот маяк из бетона, а светящееся окошко шлема сделать из слюды, — завершает свой рассказ Леонид Тишков. — Наше предложение готово, теперь только от властей Балаклавы зависит, будет ли наш «водолаз» сиять в бухте.

Сергей Трафедлюк, diveright.ru

Источник | |

|

05.04.18 Просмотров: 3459 | Загрузок: 0 |

На правах рекламы:

Похожие материалы:

| Всего комментариев: 0 | |