Главная Клуб Темы Клуба

Фарфор. Стекло. Керамика

Собрание русскаго фарфора в музее барона Штиглица

Статья из журнала "Столица и усадьба" (№36-37) за 1916 г.

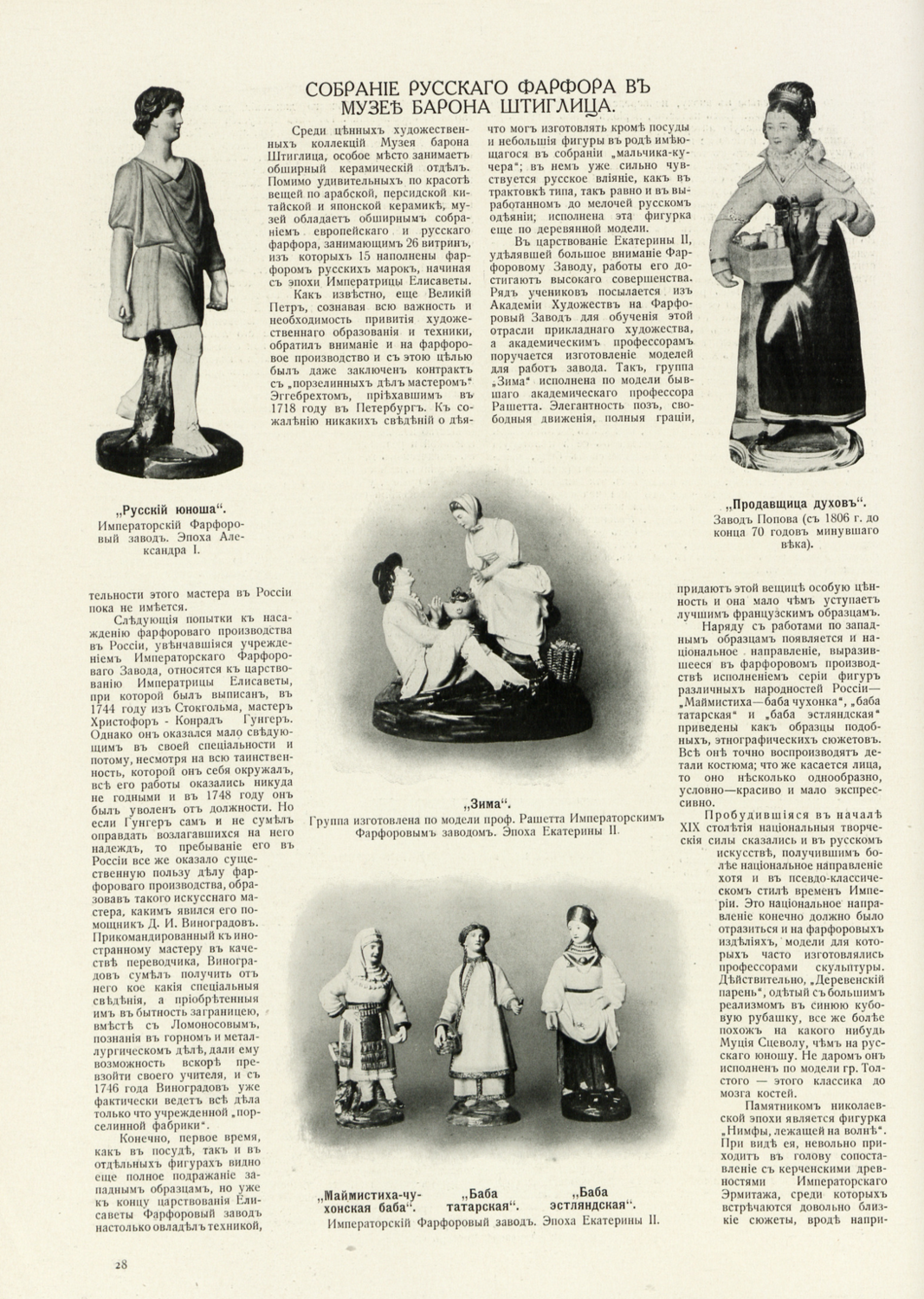

Среди ценных художественных коллекций Музея барона Штиглица, особое место занимает обширный керамический отдел. Помимо удивительных по красоте вещей арабской, персидской китайской и японской керамики, музей обладает обширным собранием европейского и русского фарфора, занимающим 26 витрин, из которых 15 наполнены фарфором русских марок, начиная с эпохи Императрицы Елизаветы.

Как известно, еще Великий Петр I, сознавая всю важность и необходимость привития художественного образования и техники, обратил внимание на фарфоровое производство и с этой целью был даже заключен контракт с "порзелинным дел мастером" Эггберхтом, приехавшим в 1718 году в Петербург. К сожалению, никаких свидетельств о деятельности этого мастера в России пока не имеется.

Следующие попытки к налаживанию фарфорового производства в России, упоминающиеся учреждением Императорского Фарфорового Завода, относятся к царствованию Императрицы Елизаветы, при которой был выписан, в 1744 году из Стокгольма, мастер Христофер-Конрад Гунгер. Однако он оказался мало сведущим в своей специальности, и потому, несмотря на всю тщательность, которой он себя окружал, все его работы оказались никуда не годными, и в 1748 году он был уволен от должности. Но если Гунгер сам и не сумел оправдать возлагавшихся на него надежд, то пребывание его в России все же оказалось существенной пользой для фарфорового производства, образовавшего такого искусного мастера, каким явился его помощник Д. И. Виноградов. Прикомандированный к иностранному мастеру в качестве переводчика, Виноградов сумел получить от него кое-какие специальные сведения, а приобретенная им в бытность загранцею, вместе с Ломоносовым, познания в горном и металургическом деле, дали ему возможность вскоре превзойти своего учителя, и с 1746 года Виноградов уже фактически ведет все дела только что учрежденной "порселинной фабрики".

Конечно, первое время, как в посуде, так и в отдельных фигурах видно еще полное подражание западным образцам, но уже к концу царствования Елизаветы Фарфоровый завод настолько овладел техникой, что мог изготовлять кроме посуды и небольшие фигуры в роде импозантного в собрании "мальчика-кучера", в нем есть сильно чувствуется русское влияние, как в трактовке типа, так рано и в выполнении до мелочей русским одеянием; исполнена эта фигура еще деревянной модели.

В царствование Екатерины II, уделявшей большое внимание Фарфоровому Заводу, работы его достигают высокого совершенства. Ряд учеников посылается из Академии Художеств на Фарфоровый Завод для обучения этой отрасли прикладного искусства, и академическим профессорам поручается изготовление моделей для работы завода. Так, группа "Зима" выполнена по модели бывшего академического профессора Рашетта. Элегантность позы, свободные движения, полная грация, придают этой вещи особую ценность, и она мало чем уступает лучшим французским образцам.

Наряду с работами по западным образцам появляется и национальное направление, выражавшееся в фарфоровом производстве исполнением серий фигур различных народностей России — "Маймистиха - баба чухонка" и "баба эстляндская" приведены как образцы подобных этнографических сюжетов. Все они точно воспроизводят детали костюма; что же касается лица, то оно несколько однообразно, условно-красиво и мало экспрессивно.

Пробудившиеся в начале XIX столетия национальные творческие силы сказались и в русском искусстве, получившем более национальное направление хотя и в псевдо-классическом стиле времен Империи. Это национальное направление конечно должно было отразиться и на фарфоровых изделиях, модели для которых часто изготовлялись профессионалами скульптуры. Действительно, "Деревенский парень", одетый с большим реализмом в свою кубовую рубаху, все же более похож на какого-нибудь Муция Сцеволу, чем на русского юношу. Не даром он исполнен по модели гр. Толстого — этого классика до мозга костей.

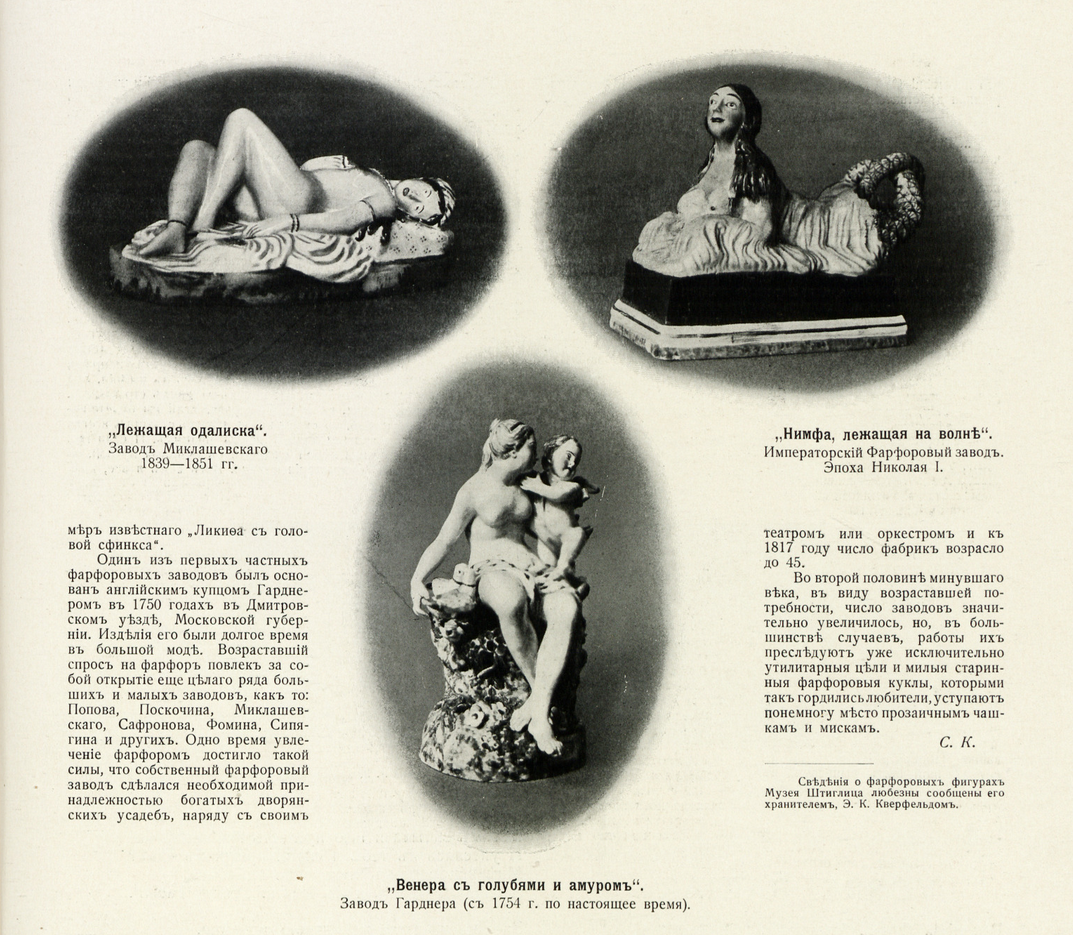

Памятником николаевской эпохи является фигура "Нимфы, лежащей на волне". При виде ее, невольно приходится в голову сопоставление с керченскими древностями Императорского Эрмитажа, среди которых встречаются довольно близкие сюжеты, вроде например известного "Лекифа с головой сфинкса".

Один из первых частных фарфоровых заводов был основан английским купцом Гарднером в 1750 годах в Дмитровском уезде Московской губернии. Изделия его были долгое время в большой моде. Возрастание спроса на фарфор повлекло за собой открытие еще целого ряда больших и малых заводов, как то: Попова, Поскочина, Миклашевского, Сафронова, Фомина, Сипягина и других. Одно время увеличение фарфором достигло такой силы, что собственный фарфоровый завод сделался необходимой принадлежностью богатых дворянских усадеб, наряду с своим театром или оркестром и к 1817 году число фабрик возросло до 45.

Во второй половине минувшего века, в виду возраставшей потребности, число заводов значительно увеличивалось, но, в большинстве случаев, работы их преследуют уже исключительно утилитарные цели и милые старинные фарфоровые куклы, которыми так гордились любители, уступают понемногу место прозаичным чашкам и мискам.

Сведения о фарфоровых фигурах Музея любезно сообщены его хранителем, Э. К. Киршельдом.

Справка

Учебный музей прикладного искусства Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица был открыт в 1896 году, чтобы студенты учились на образцах мирового искусства.

Коллекция музея потрясающая. Но после революции 1917 г. многие экспонаты были переданы в Эрмитаж и Русский музей.

Источник | |

|

31.07.25 Просмотров: 11 | Загрузок: 0 |

На правах рекламы:

Похожие материалы:

| Всего комментариев: 0 | |