Более 300 лет прошло после составления первого ремезовского

атласа. В 2011-м «Хорографическая чертежная книга Сибири» была издана

фондом «Возрождение Тобольска» в количестве 600 экземпляров.

Более чем

через 300 лет после составления географического атласа Сибири работа

была издана на хорошей бумаге, в кожаном переплете. Это один из

наиболее значительных памятников

русской картографии, принадлежащий руке географа, художника, историка и

архитектора Семена Ремезова.

«Хорографической чертежной книгой Сибири»

общественный благотворительный фонд «Возрождение Тобольска» завершил в

этом году публикацию ремезовских трудов.

Всего вышло в свет четыре издания. Ранее появились

«Ремезовская летопись», «Чертежная книга Сибири» и «Служебная чертежная

книга». Фолианты вызвали неподдельный интерес ученого сообщества, а

«Чертежная книга Сибири» на книжном салоне в Санкт-Петербурге в 2006-м

была названа лауреатом в номинации «Издание, ставшее событием года».

В жадные до детальных сведений руки историков попали

поистине сокровища. До того как фонд «Возрождение Тобольска» взялся за

Ремезова, отыскать ранние издания его трудов в российских библиотеках

было крайне сложно.

Вот вам живой пример — доктор исторических наук,

директор Института гуманитарных исследований Тюменского университета

Александр Матвеев. Большую часть жизни Александр Васильевич «находился в

глубокой древности» — изучал памятники бронзового века. Лет семь назад

«выплыл на поверхность», чтобы заняться походами Ермака, раскопками

Тюмени и Тобольска. И столкнулся с проблемой: долго не мог отыскать

необходимую для работы ремезовскую «Хорографическую книгу». А когда

нашел, едва не прослезился: черно-белые изображения, которые надо

разглядывать в лупу, низкое качество печати...

И тут вдруг как подарок судьбы! Матвеев ласково

поглаживает мягкий переплет толстенного тома. «Хорографическую книгу»

ему прислал Аркадий Елфимов — председатель фонда «Возрождение

Тобольска». Еще два экземпляра велел передать в библиотеку ТюмГУ и на

областной конкурс «Книга года».

— Елфимов сделал огромное дело, — говорит Александр

Васильевич. — Можно сказать, совершил научный подвиг! Книги, которые он

издал, для ученых много значат. До сих пор к этим трудам было нелегко

подобраться. Например, когда мне понадобилась «Хорографическая книга»,

выяснилось, что оригинала в России нет.

— Да, он почему-то хранится в Гарвардском университете, в Вашингтоне…

— В начале прошлого века историк русской картографии

Лев Багров вывез книгу из страны. Она где-то странствовала, потом осела в

Гуфтоновской университетской библиотеке Гарварда. Темная история… То

есть до оригинала не добраться. Да и кто будет работать с оригиналом?

Это раритет! Если каждый начнет листать его, что с ним станется? Чем же

тогда воспользоваться? Известно, что Багров в свое время издал атлас в

Голландии, но далеко не в полном объеме и в черно-белом варианте. В СССР

книга, конечно, поступила, но, говорят, всего в четырех экземплярах,

один из которых со временем исчез. Нашел я работу в Санкт-Петербурге.

Скопировал нужные мне листы. Конечно, половину надписей там не

разобрать. Ну а теперь-то совсем другое дело: работать можно! В книге,

изданной фондом, огромное количество ценнейших сведений. Впрочем, как в

любой книге Ремезова!

— Неужели сведения, о которых сообщает Ремезов, не

сохранились в других источниках? В конце концов, 300 лет назад — это не

такое уж далекое прошлое…

— Действительно, что такое три столетия по

археологическим меркам? Но человечество о многом забывает. Нам в то

время переместиться трудно. Мы не знаем того, что знал человек

Петровской эпохи. Какие тогда были деревни? Дороги? Документальных

источников XVII века, как это ни странно, сохранилось мало…

— Необычна карьера Семена Ремезова. Известно, что

на государеву службу он поступил, когда ему было уже за сорок. И в такие

годы вдруг проявились его разносторонние дарования…

— Ремезов — уникальный человек. Почему? Начнем

загибать пальцы. Во-первых, он известен как художник-иконописец.

Во-вторых, как историк. Написал «Историю сибирскую». И не просто

написал, еще и проиллюстрировал! У него каждая страничка — это немного

текста сверху и огромный рисунок. Иллюстрации Ремезова очень точные. Я,

например, на этих рисунках Кучума могу узнать по обуви. Когда Ремезов

рисовал хана, он изображал его в особых сапогах с высокими каблуками.

Это не обувь простолюдина, а дорогие, надо полагать, сафьяновые, с

подковками, сапоги первого человека Сибири!

И много еще у Ремезова

таких мелких деталей, характеризующих то время и тех персонажей. Поэтому

его рисунки — ценнейший источник информации.

— Продолжаем загибать пальцы?..

— В-третьих, Ремезов — географ. Его атласы — одни из

первых в сибирской картографии. Конечно, они очень специфические.

Ремезов был самоучкой. Его работы находятся на грани искусства и науки.

Одно дело — европейская картография, другое дело — схемы Ремезова. Но

это не значит, что они плохи. Во вступительной статье к «Хорографической

книге» приведена остроумная аналогия. Приезжая в Москву, мы берем схему

метрополитена. И нас не смущает, что она излишне правильна и далека от

реальности. Линии метрополитена трудно соотнести с картой Москвы, но

добраться до любой точки, которая нам нужна, по схеме просто. То же

самое с картами Ремезова. Пусть они не точны, однако для путешествий по

Сибири приспособлены как нельзя лучше.

— Территория Сибири огромна. Составить ее подробные

карты 300 лет назад, мне кажется, было непросто. Какими средствами

тогда располагал Ремезов?

— Это и сейчас сложно сделать. Чем он располагал?

Собственным опытом. Ремезов много ездил по Сибири. У него была

возможность беседовать с людьми, которые многое знали. Он также

использовал чужие картографические материалы. Их было немного. В 1696

году из Москвы тобольскому воеводе повелели найти «доброго и искусного

мастера», который бы на основе существующих чертежей составил общую

карту Сибири. Собственно, с этого и началась известная нам история

Ремезова. Его командировали в Москву, в Сибирский приказ. Ремезов ездил

туда со своими сыновьями. И там, судя по всему, познакомился со старыми

картами Сибири. Сделал с них копии. Например, «Служебная чертежная

книга» сейчас воспринимается знатоками как своеобразная записанная

книжка Ремезова. Она всегда была у него под рукой для работы.

— Александр Васильевич, вы загнули всего три пальца. А ведь есть еще и «в-четвертых»?

— Да, Ремезов еще был архитектором и строителем.

Каменный Тобольск в значительной степени его детище. Картографическая и

строительная работы шли у Ремезова параллельно. Ремезов ездил в Москву

учиться. Ходил по храмам, встречался со строителями, изучал дело.

Личность Семена Ульяновича подтверждает известное изречение: если

человек талантлив, он талантлив во всем. А ведь Ремезов был «служилым

человеком». И помимо творческой работы сопровождал хлебные караваны,

ясак выбивал, проводил переписи. Он должен был в любое время по свистку

сорваться, куда-то поехать. Ремезова не следует воспринимать как

какого-то старца, который всю жизнь в Тобольске просидел над картами.

— Любопытно: чем Семен Ульянович занимался до того, как поступил на службу?

— В 1682 году Ремезов был поверстан в «дети

боярские», то есть служилые люди. Ему назначили жалованье и наделили

обязанностью выполнять самые разные поручения. Понятно, что и до 40 лет

Ремезов не лежал на печи. Остались кое-какие сведения о том, что он

помогал отцу, который тоже был служилым человеком. Известно также, что

Ремезов получил хорошее домашнее образование.

— Чем сегодня труды талантливого тоболяка могут быть нам интересны?

— Широкой публике его работы в оригинальном виде,

думаю, вряд ли будут интересны. Они не для вечернего чтения. Труды

Ремезова прежде всего важны ученым. А они уж должны написать книги,

которые с любопытством будут читать все желающие. Сейчас с географией

Сибири мы подробно знакомы. Бессмысленно сравнивать ремезовские атласы с

современными картами, однако историческая география представляет

интерес. Мы же знаем, что русла рек с течением времени меняются, что

природа живая… Что было 300 лет назад? 500? А 1000? Для географии

Ремезов дает достаточный срез знаний рубежа XVII — XVIII вв. Такого

большого объема картографического материала мы больше не имеем. Это

памятник истории и культуры мирового значения. В нем все дышит историей.

Например, походы Ермака. Десятки книг написаны про это, но неясностей

все еще много. Ремезов дает кое-какие ответы. Славу богу, книги теперь у

нас есть, и мы можем в них разбираться. Когда историки не имеют доступа

к нужным материалам, они оказываются «безрукими».

— И если б не Елфимов…

— Огромное спасибо Аркадию Григорьевичу от имени ученых-сибиреведов!

Работы Ремезова он издал по собственному разумению. Никто его не

подталкивал. Просто он понял, что должен это сделать. Книги печатались в

Италии. Каждая вышла в двух томах. Были сохранены объем и размеры

оригиналов. Первый том — факсимильное издание. Второй — перевод на

современный русский язык, дополнения, комментарии. Я категорически не

согласен с высказыванием, что рукописи не горят. Еще как горят! А вот

книги, вышедшие из типографии, все не пропадут. В Тобольске сгорит, в

Тюмени останется. Даже если в каждом сибирском городе будет по одному

экземпляру, этого уже достаточно…

Хорографическая чертежная книга 1697-1711 гг. С. Ремезова является как бы самона-

званием первого русского географического атласа Сибири.

Географическую карту в России в те

времена обычно именовали чертеж, а атлас или собранные региональные чертежи -- чер-

тежной книгой. Под термином хорография (гр. chores -- место, grapho -- пишу) тогда ра-

зумелись описания и карты отдельных территорий суши: стран, областей, районов, а не все-

светная мировая карта или география [Bagrow, 1954, р. 111; Гольденберг, 1965а, с. 94; 1990,

с. 179; Полевой, 1997]. Этим словом пользовался именитый сибирский картограф -- Семен Уль-

янович Ремезов (между 20-27 апреля 1642 -- около 1720 г. [Дергачева-Скоп, Алексеев, 2005,

с. 43, прим.]): Херография -- латински и гречески; славянски ж являет описания земли в

частех изряднейшее ея, в лицы частей церкильным розмером селения жилищ, от града до

града, коего имеется, и от села до села, и от стран коеждо страны, и междоречия, и от

реки до реки, и от урочища до коегождо урочища учинительно, услужно и доброприятно

[Служебная чертежная книга..., 2006, с. 16].

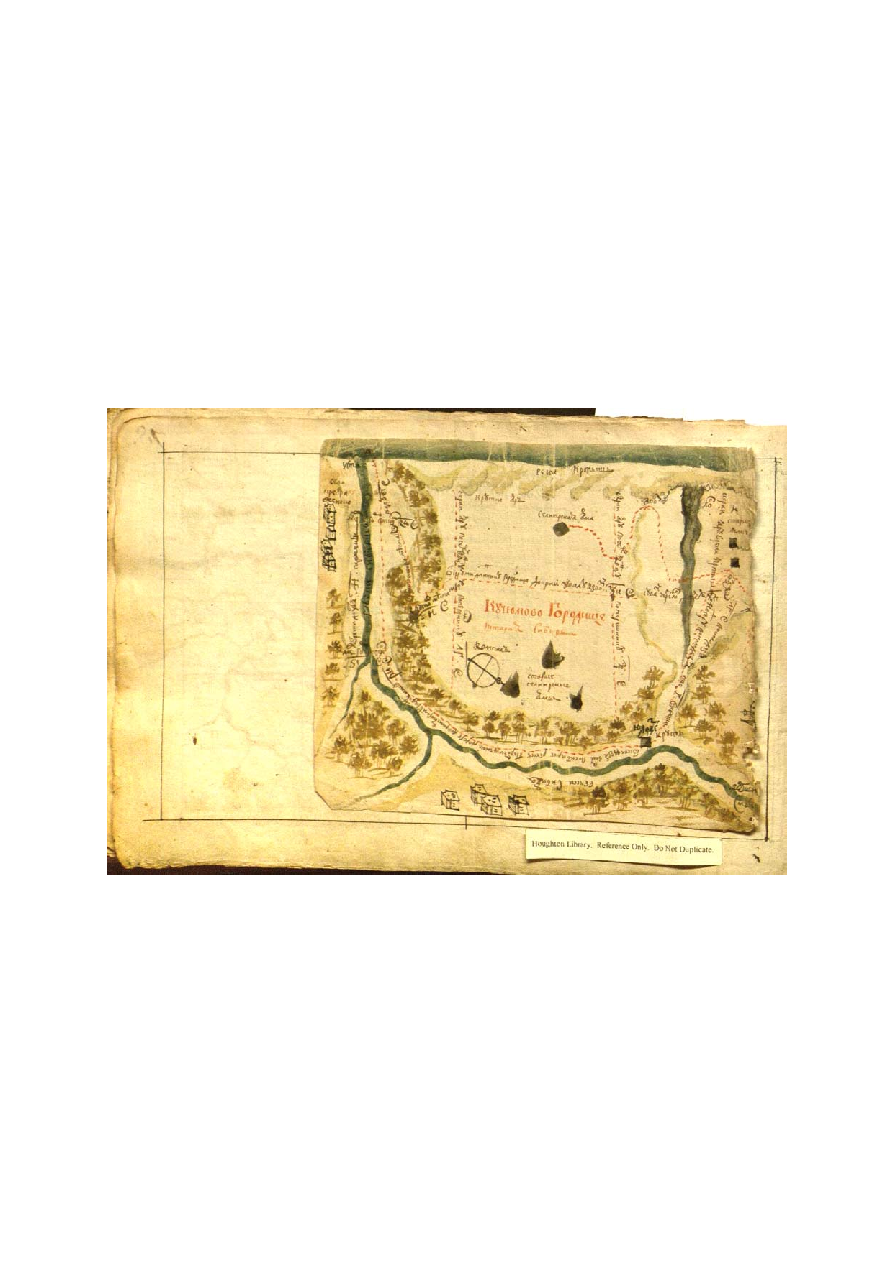

Рис. 1. Чертеж Кучюмово Городище. С.У. Ремезов, 1703 г. (копия с подлинника)